お子さんがピアノを習い始めたり、おうちで音楽を聴いたりしていると、「フォルテ」や「ピアノ」という言葉を耳にしませんか?

これらは楽譜によく出てくる記号で、演奏の「強弱」を表す大切な音楽用語です。

このページでは、音楽がぐっと楽しくなるフォルテとピアノについて、わかりやすく解説していきます。

フォルテとピアノの意味

フォルテ(forte)とピアノ(piano)は、どちらもイタリア語からきています。

- フォルテ(forte):強く、大きな音で

- ピアノ(piano):弱く、やさしい音で

つまり「フォルテ=強」「ピアノ=弱」と覚えるとシンプルです。楽譜の世界では、音の「速さ」だけでなく、「音の強さ」も表現の大切な要素になります。

音楽における強弱記号の基本

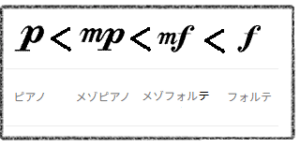

フォルテとピアノは基本の強弱記号ですが、実はもっと細かく音の大きさを指示する記号もあります。

- ff(フォルティッシモ):非常に強く

- pp(ピアニッシモ):非常に弱く

- mf(メッゾフォルテ):やや強く

- mp(メッゾピアノ):やや弱く

これらを組み合わせることで、楽譜は音量の幅を繊細に指定します。音楽は単に「音を鳴らす」だけでなく、「どのくらいの強さで響かせるか」によって表情が大きく変わるのです。

フォルテとピアノの違いを理解する3つのポイント

「フォルテ=強い音」「ピアノ=弱い音」という違いは分かっても、実はそれだけではありません。実際の演奏では、次のような点も意識する必要があります。

- 音の質感が変わる フォルテでは力強く張りのある音、ピアノではやさしく繊細な音が求められます。単なる「音量」だけでなく「音のキャラクター」まで変化させるのが理想です。

- 曲の雰囲気を作る 同じ旋律でも、フォルテなら堂々とした雰囲気、ピアノなら内面に語りかけるような雰囲気を表現できます。

- 演奏者の表現力が問われる 楽譜に書かれている記号をそのまま音量に反映するだけではなく、曲全体の流れや作曲家の意図を考えながら「どう強弱をつけるか」を工夫することが大切です。

有名曲に見るフォルテとピアノ

フォルテとピアノの使い分けは、クラシック音楽に数えきれないほど登場します。その中でもわかりやすい例を挙げてみましょう。

- ベートーヴェン《交響曲第5番「運命」》 冒頭の「ジャジャジャジャーン」は強烈なフォルテで始まります。その後の静かなピアノ部分との対比が、劇的な緊張感を生み出しています。

- ショパン《ノクターン》 多くのノクターンは柔らかいピアノで始まり、途中でフォルテに変化する場面があります。感情の揺れを強弱で描くショパンならではの表現です。

- モーツァルト《ピアノ協奏曲》 オーケストラとピアノが交互にフォルテとピアノを使い分けることで、立体的で生き生きとした響きを生み出しています。

このように、フォルテとピアノは単なる音量調整ではなく、音楽のストーリーや感情を表現するうえで欠かせない役割を担っています。

初心者がフォルテとピアノを練習するコツ

ピアノや管楽器を始めたばかりの子どもにとって、強弱をつけるのは意外と難しいものです。以下のコツを意識すると、自然な演奏に近づきます。

- フォルテは力任せにしない 無理に大きな音を出そうとすると音が荒れてしまいます。体全体を使って響きを大きくすることを意識しましょう。

- ピアノは小さくても響かせる 単に音を弱くするのではなく、ホールに響くような柔らかい音を目指すことが大切です。

- フレーズ全体で考える 一音ごとに強弱を変えるのではなく、フレーズ単位で「どこが山でどこが谷か」を意識すると音楽が自然になります。

- 録音して確認する 自分の演奏を録音すると、実際にフォルテとピアノの差が出ているか客観的に確認できます。

まとめ|フォルテとピアノを親子で楽しもう!

フォルテとピアノは「強く」「弱く」というシンプルな記号ですが、音の質感や感情表現まで深く関わる奥の深いものです。クラシックからポップスまで、あらゆる音楽で強弱の表現は欠かせません。

楽譜に書かれた記号をそのまま再現するだけでなく、「この曲をどう表現したいのか」を考えながらフォルテとピアノを使い分けることで、音楽はぐっと豊かになります。

親子で一緒に音の表情に耳を傾けながら、音楽をさらに楽しんでいきましょう。

コメント